コレステリック液晶レーザーの低閾値化を実現 ― 超高効率発光色素の合成と発光材料の設計指針の確立に向けて―東京工業大学 小西玄一

- 説明文

- 写真

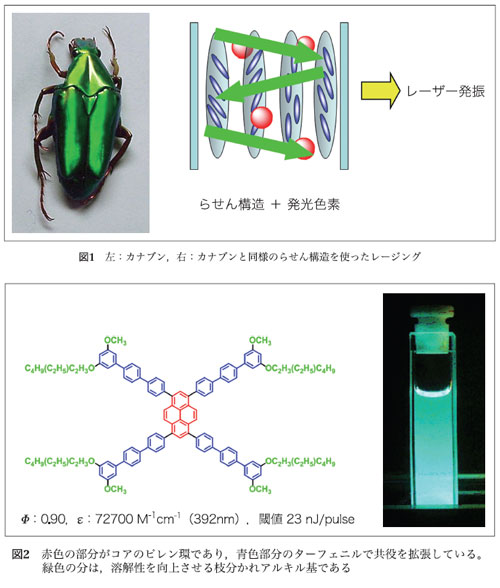

カナブンの美しい金属光沢は,甲羅を覆っているらせん周期構造(コレステリック液晶)による可視光の選択反射により発現する。このように,可視光の波長と同程度のらせん周期構造中に色素を導入し発光させると,光の閉じ込めと増幅が起こりレーザー発振する(分布帰還型レーザー,図1)。この原理を用いた有機レーザーは,無機半導体を用いるものに比べて製作が容易であり,優れた加工性,波長可変,超小型化が可能などの利点がある。そして,究極的にはフレキシブルな面発光レーザーデバイスの実現につながる可能性がある。しかしながら,従来の液晶レーザーは,レーザー発振の閾値(エネルギー)が高く,実用化に重要な連続発振への実現は難しいとされてきた。

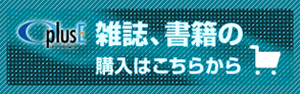

2010年1月にスタートしたJST 戦略的イノベーション創出事業「高分子ナノ配向制御による新規デバイス技術の開発」(代表:渡辺順次・東京工業大学教授)では,液晶レーザーの実用化に,竹添秀男・東京工業大学教授(レーザー発振の学理),渡辺教授(高分子ナノ構造設計),小西(発光材料の有機合成)という専門分野の異なる三者がタッグを組んで挑戦している。その中で過去の研究を調べてみると,液晶レーザーの研究に用いられている色素のほとんどが,溶液中で用いる色素レーザー用であり,系に適した色素の探索がほとんど行われていないという現実を知った。そこで今回,閾値低下に関わる重要な4 つの因子として量子効率,蛍光寿命,吸光度,液晶マトリックス中での配向性に着目し,有機化学の立場から,これらを満足すると予想される色素を予想し,系統的に合成した。そして,そのレーザー発振特性を比較検討することにより,低閾値化の実現と色素の設計指針の確立を目指した。現在のところ最高なのは,共役拡張型ピレン誘導体(図2)であり,コレステリック液晶に高濃度でドープすることができ,その閾値は23nJ/pulse と,従来のクマリン系色素(DCM)の約20 分の1 という値を実現することができた。また十分ではないが,設計指針についてもいくつかの知見を得た。すでに竹添らの確立している低閾値化法や発光波長チューニング法などと組み合わせることを考慮すれば,色素の効果によるこの閾値は,連続発振実現の可能性を示唆するに十分なものである(研究の詳細は,近日中にドイツ科学誌Advanced Materials に掲載される)。

2010年1月にスタートしたJST 戦略的イノベーション創出事業「高分子ナノ配向制御による新規デバイス技術の開発」(代表:渡辺順次・東京工業大学教授)では,液晶レーザーの実用化に,竹添秀男・東京工業大学教授(レーザー発振の学理),渡辺教授(高分子ナノ構造設計),小西(発光材料の有機合成)という専門分野の異なる三者がタッグを組んで挑戦している。その中で過去の研究を調べてみると,液晶レーザーの研究に用いられている色素のほとんどが,溶液中で用いる色素レーザー用であり,系に適した色素の探索がほとんど行われていないという現実を知った。そこで今回,閾値低下に関わる重要な4 つの因子として量子効率,蛍光寿命,吸光度,液晶マトリックス中での配向性に着目し,有機化学の立場から,これらを満足すると予想される色素を予想し,系統的に合成した。そして,そのレーザー発振特性を比較検討することにより,低閾値化の実現と色素の設計指針の確立を目指した。現在のところ最高なのは,共役拡張型ピレン誘導体(図2)であり,コレステリック液晶に高濃度でドープすることができ,その閾値は23nJ/pulse と,従来のクマリン系色素(DCM)の約20 分の1 という値を実現することができた。また十分ではないが,設計指針についてもいくつかの知見を得た。すでに竹添らの確立している低閾値化法や発光波長チューニング法などと組み合わせることを考慮すれば,色素の効果によるこの閾値は,連続発振実現の可能性を示唆するに十分なものである(研究の詳細は,近日中にドイツ科学誌Advanced Materials に掲載される)。

![研究室探訪vol.30 [奈良先端科学技術大学院大学 サイバネティクス・リアリティ工学研究室]](https://www.adcom-media.co.jp/wp-content/themes/adcom/scripts/timthumb.php?src=/wp-content/uploads/2022/11/laboratory1.jpg&w=80&h=100&zc=1&q=100)