基礎を把握し,試験をきっちりやり 不具合を完璧に解決すれば,必ずうまくいく宇宙航空研究開発機構 宇宙科学研究所 所長 常田 佐久

プラズマと磁場への興味から天文,太陽観測へとつながった

聞き手:まず天文学に進んだきっかけをお聞かせください。常田:私はプラズマと磁場の織り成す世界,電磁流体力学と呼ばれている分野に興味があり,見える宇宙の99%はプラズマよりなっていると知り,天文学を志しました。子どものころから望遠鏡を見てといういわゆる天文少年の面も多少ありましたが,物理学として宇宙を理解したいというのが強い動機でした。物理学科か天文学科にするか迷いましたが,天文学科に進みました。もう何十年前のことですので,記憶があやふやですが,きっと物理の方が入るのが少し難しかったのだと思います(笑)。物理も天文も同じだと思っていましたから,どちらかに入れば同じことをやれるという考えもありました。1970年代末は,核融合がもうすぐ実現すると言われていて,核融合プラズマと天体プラズマに共通点もあり,核融合発電に貢献できればいいなという気持ちと,宇宙にあまねくあるプラズマの研究への興味との両方が重なっていたような気もします。

私が大学院生だったころは,まだ「すばる」望遠鏡もなくて,将来の発展を予感させる萌芽的な観測装置はいくつかあったものの,国際的なレベルの観測装置は少なかったと思います。そのような状況で,太陽の研究を始めた理由の第一は,磁場とプラズマの相互作用で面白い現象が起こっていることが知られていたこと。第2は,太陽は近いために光量は十分にありますから,大きな望遠鏡を作らなくても技術的に先を行ける面があるのではと考えたためです。また,遠くの星だといくら分解しても点のままですが,近い太陽だと分解して見えて,構造的に何が起きているか分かる利点もあります。だから,新しい物理学につながるのではないかと思ったのです。日本で先端的な観測装置が立ち上がる夜明け前の状況で,この分野で新しい研究を行えるのではとの予感めいたものがあった気もします。実際,ほかの分野を見回しても,外国にはまだ追いつけていなくて,X線天文学や太陽の研究は少し先を行こうとしていたというのが,その時代の空気,状況でした。

当時の東京大学の東京天文台は,地上から望遠鏡で太陽の観測を続けていました。そこに加わるのを自分は良しとしませんでした。当時,東京大学宇宙航空研究所では,小田稔先生が「すだれコリメーター」により,X線天文学で世界的に活躍していました。小田先生の弟子であった小川原嘉明先生・牧島一夫先生らは,すだれコリメーターを応用すると,太陽フレア(太陽面爆発)の硬X線画像が撮れることに気付いて,X線天文学者でもあったけれど,太陽に応用してみたいと考えていました。

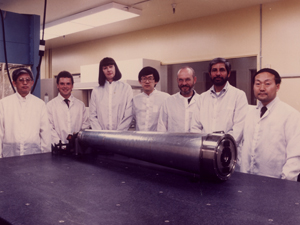

「ひのとり」の次の太陽観測衛星が「ようこう」です。すだれコリメーターは,X線のなかでも硬X線という数十keV以上のエネルギーの高い領域での観測が得意です。一方,太陽のコロナの観測は十分行われていませんでした。コロナを観測するには軟X線が大事だということで,斜め入射のミラーとCCDを使った軟X線望遠鏡の提案をしたのですが,当時性能を満たす斜め入射ミラーは,日本では作れませんでした。CCDも同様の状況だったため,田中靖郎先生のご尽力で米国との共同開発でミッションの実現を図りました。日本は,搭載コンピューターによる望遠鏡システムの制御を担当しました。日本の科学衛星に搭載した観測機器にコンピューターが本格的に使われだした黎明期でした。米国に要素技術を押さえられていて,悔しい面もありましたが,光学設計をはじめとして,設計から試験までの全工程に関わることができ,苦労も多かったですが,今から思えば充実した時期でした。米国側の担当機関であったロッキード社のチームは優秀で,かつ日本との協力に理解があったためです。また,当時は現在のような厳しい規制がなく,ブラックボックスなしに望遠鏡開発(写真1)を日米共同で行うことができました。日米共同開発の軟X線望遠鏡とより進化したすだれコリメーターなどを搭載した「ようこう」衛星は1991年に打ちあがり,ファーストライトの軟X線太陽画像を『O plus E』の「一枚の写真」に載せていただきました。

写真1

「ようこう」搭載の軟X線望遠鏡フライト品を前に。1989年。ロッキードパロアルト研究所にて。

中央が常田氏。その右は,米国側責任者のローレン・アクトン博士(元宇宙飛行士)。

「ようこう」衛星は,1991年8月から2001年12月まで10年近く活躍し,太陽フレアが磁気リコネクションと呼ばれるメカニズムで起きることを解明するなど,世界的な成果を挙げました。その後,「ひので」衛星(写真2)に搭載されることになる可視光望遠鏡の検討をスタートしました。地上では得られない超高分解能の可視画像を取得し,ゼーマン効果を利用して,太陽表面の磁場の3成分を測るというのが,この望遠鏡の主目的です。太陽の表面が6千度と冷たいのにコロナが百万度に熱くなっているのも,太陽フレアが起きるのも,太陽の強い磁場がエネルギー源となっているからです。これらの現象の解明には,コロナの磁場の構造を知ることが大事です。磁場を正確に測るためには,直線偏光2成分,円偏光成分,すなわち,ストークスベクトルを精度0.1%で計測せねばなりません。こうなると,光子雑音も効いてくるため,太陽といえども明るい天体とは言えなくなってきます。0.2秒角というこれまでにない高い解像度の望遠鏡と高精度の偏光分光装置を組み合わせたシステムの検討を始めたのが,1997年ぐらいからです。主鏡口径50cmの現時点でも世界最大の太陽観測用回折限界可視光望遠鏡を提案して,まず,望遠鏡開発を国産でやることに踏み切りました。回折格子,フィルター,CCDカメラなどより成る複雑な焦点面検出器は,「ようこう」での共同開発の実績をもとにNASAとの共同開発を立ち上げました。大きなシステムを2つに分けて日米で分担制作し,最後に国立天文台で2つを組み合わせて,1つの装置として完成させたのです。1997年ぐらいから始めて2006年に衛星を打ち上げましたから,その実現に約10 年をかけたことになります。回折限界望遠鏡の実現には,非常に難儀しました(写真3)。

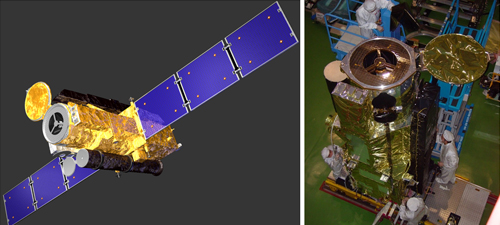

写真2

「ひので」衛星の軌道上想像図(高さ3.7m,パドルの両先端距離10m)

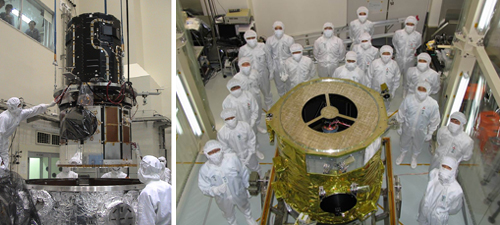

写真3

(左)光学計測専用の熱真空チャンバーに収容される可視光望遠鏡

(右)可視光望遠鏡の完成写真(国立天文台先端技術センター)

今は,もっと大きい口径の軽量主鏡を国産で製造できますが,軽量化加工と研磨のみフランスのオプティクスメーカーにお願いし,ミラーの軽量化設計・複雑なマウント機構の設計・製作を含む残り全部は国産でやりました。その軌道性能は筆舌に尽くしがたいほど素晴らしく,軌道上にあったその他の50cmクラス望遠鏡と比べても,上をいっていたと思います。まさに,世界最高性能でした。「ひので」は,他の搭載観測装置と合わせて,大きな科学的成果を生み出続けています。

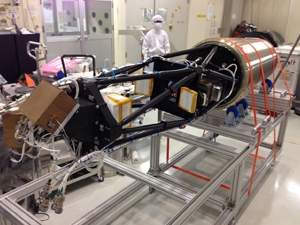

私は人生のなかで,「ひのとり」,「ようこう」,「ひので」と3つの太陽観測のための天文衛星の開発に関与したほか,大学院生や若手の研究者達と気球搭載装置の開発と観測ロケット搭載装置の開発を行いました。観測ロケットは,弾道飛行により約5分間だけ宇宙を飛行するため,新規技術の実証のための貴重な実験機会です。観測ロケットを使った2つの実験に関わりましたが,その二つ目は,太陽の彩層の磁場を計測するため,波長121.6ナノメートルの水素ライマンα線の直線偏光を0.1%の精度で計測するものです。Chromospheric Lyman-Alpha Spectro Polarimeter, 略称CLASPと呼ばれるこの観測装置は,7年近い開発期間を経て,2015年9月3日にアメリカニューメキシコで打ち上げました(写真4)。私は宇宙研に移ってしまい,開発の後半戦に関与できなかったのですが,国立天文台の鹿野良平准教授を中心とした若者たちのチームワークで,世界初の真空紫外線での高精度偏光測定に成功してくれました。先日,米国の射場から帰国した若者たちから撮れたばかりの美しい偏光分光スペクトルを見せていただき,素晴らしい成果であることを得心しました。これだけやって,研究キャリアの終わりに近づくのは,恵まれていたとつくづく思います。

写真4

観測ロケット実験装置CLASPの最終チェック(国立天文台先端技術センターのクリーンルームにて)。

2015年9月3日に米国ホワイトサンズにて打ち上げられ,真空紫外線波長での太陽からの偏光スペクトルを世界で始めて検出することに成功した。

<次ページへ続く>

常田 佐久(つねた・さく)

1954年 東京都生まれ 1978年 東京大学理学部天文学科卒業 1983年 東京大学大学院理学系研究科天文学専門課程博士課程修了 1983年 日本学術振興会研究員 1986年 東京大学 助手 1992年 東京大学 助教授 1996年 国立天文台 教授 2013年 宇宙航空研究開発機構 宇宙科学研究所長●研究分野 天文学

●主な活動・受賞歴等

1995年 第12回井上学術賞受賞

2010年 第14回林忠四郎賞受賞

![研究室探訪vol.30 [奈良先端科学技術大学院大学 サイバネティクス・リアリティ工学研究室]](https://www.adcom-media.co.jp/wp-content/themes/adcom/scripts/timthumb.php?src=/wp-content/uploads/2022/11/laboratory1.jpg&w=80&h=100&zc=1&q=100)